近日,我校神經科學研究所徐廣銀教授團隊在《神經元》(Neuron)雜志上發表了題為“The paraventricular thalamus mediates visceral pain and anxiety-like behaviors via two distinct pathways”的研究論文。

該論文提出,丘腦室旁核(Paraventricular thalamus,PVT)作為內臟痛和焦慮的“分揀中心”,是大腦特異性識別傳導內臟痛和焦慮的關鍵腦區。研究發現,PVT不同亞區差異性響應內臟痛和焦慮樣行為刺激,且通過不同的神經環路和分子靶點介導內臟痛和焦慮樣行為。更重要的是,該研究揭示了內臟痛間接促進焦慮樣行為發生和發展的神經機制。

慢性內臟痛(Chronic visceral pain,CVP)不僅僅是一種身體上的疼痛,更常常伴隨著焦慮等情緒障礙,形成“疼痛與焦慮”相互交織的臨床現象。由于病因復雜,且缺乏符合臨床患者病理特征的動物模型,導致其研究相對滯后。迄今為止,人們對于如何識別和編碼慢性內臟痛伴隨焦慮的特異的神經回路知之甚少,導致缺乏足夠的科學證據來指導臨床實踐和治療策略的制定。因此,深入探討慢性內臟痛和焦慮共病的特異性的神經環路和分子機制至關重要,具有重大的科學意義和臨床應用價值。該研究深度探討了大腦如何差異性識別編碼慢性內臟痛與焦慮的神經環路和分子機制,以期為臨床靶向治療提供理論依據。

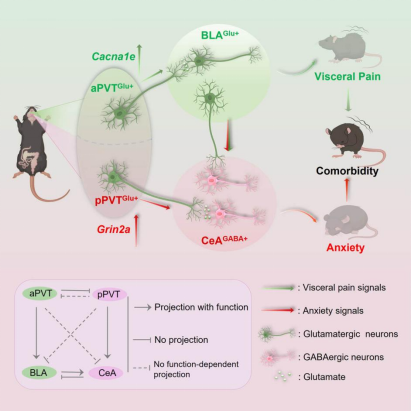

針對如何在同時可視化特異性響應內臟痛和焦慮的神經元,研究人員利用Tet-off結合c-Fos染色發現PVT是同時響應內臟痛和焦慮樣行為的主要腦區,且呈現出不同的響應模式:前部PVT(aPVT)特異性響應內臟痛,而后部PVT(pPVT)特異性響應焦慮樣行為。轉錄組測序分析發現aPVT和pPVT呈現出不同的分子表達模式,Cacna1e的表達在aPVT特異性上調,而Grin2a的表達在pPVT特異性上調。功能驗證實驗發現,aPVTCacna1e+神經元介導內臟痛行為,而pPVTGrin2a+神經元介導焦慮樣行為。

通過功能依賴的病毒示蹤實驗,研究人員發現內臟痛和焦慮樣行為激活的PVT神經元具有不同的下游投射模式。內臟痛激活的aPVTGlu神經元主要投射到了基底外側杏仁核(Basolateral amygdala,BLA)的谷氨酸能神經元,形成aPVTGlu-BLAGlu環路,負責調控內臟痛的感知。而焦慮激活的pPVTGlu神經元主要投射到了中央杏仁核(Central lateral amygdala,CeA)的GABA能神經元,形成pPVTGlu-CeAGABA環路,介導焦慮樣行為。

研究人員探究了慢性內臟痛與焦慮之間的相互調控關系。首先通過病毒示蹤技術,研究者發現介導內臟痛行為相關的神經環路(aPVT-BLA)可以投射至CeAGABA神經元,而介導焦慮樣行為相關的神經環路(pPVT-CeA)則不能投射至BLA神經元。這一發現為兩者之間的潛在相互作用提供了初步證據。為了深入探討這一關系,研究人員通過光遺傳學、化學遺傳學技術結合行為學實驗,發現aPVT-BLA神經環路能夠通過CeAGABA神經元來間接調控焦慮樣行為,揭示了內臟痛促進焦慮樣行為潛在的神經機制。

該研究揭示了PVT在調控慢性內臟痛和焦慮樣行為方面存在功能異質性,PVT的不同亞區、特定分子和獨特的神經環路在調控慢性內臟痛和焦慮中發揮著不同的作用,為臨床的個性化診療和靶向藥物開發奠定了理論基礎。

丘腦室旁核差異性介導慢性內臟痛和焦慮的神經機制示意圖

我校神經科學研究所博士李迪、李永昌為論文共同第一作者,徐廣銀為論文唯一通訊作者。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金委和國家資助博士后研究人員計劃等項目的資助。徐廣銀課題組近年來在內臟疼痛相關神經環路機制上取得了一系列進展,相關工作進一步拓展了對內臟疼痛的中樞神經與分子機制的理解,為相關疾病的精準診療提供了理論支撐。